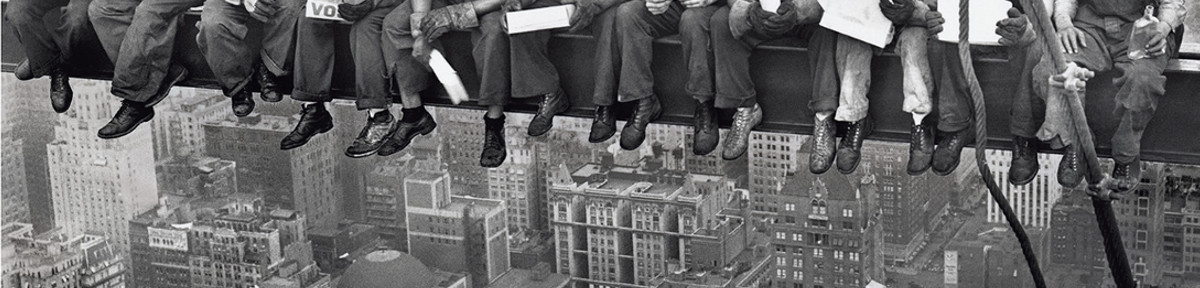

En el canto XII de La Odisea, la hechicera Circe le indica a Ulises cómo proseguir su viaje y le advierte de que deberá navegar entre el peligroso escollo en el que habita Escila, un terrible monstruo de doce pies y seis cabezas, y el mortal remolino de Caribdis, que engulle cualquier embarcación que se le acerca. Desde entonces la expresión “entre Escila y Caribdis” refleja la dolorosa elección entre dos situaciones igualmente peligrosas.

A la hora de salvar empresas consideradas viables a largo plazo –pero con riesgo de solvencia a corto por la crisis del coronavirus– mediante participaciones en el capital, muchos países se encuentran en la tesitura de tener que elegir entre el inyectar fondos públicos y convencer al sector privado para que lo haga. Es decir, navegar entre Escila y Caribdis.