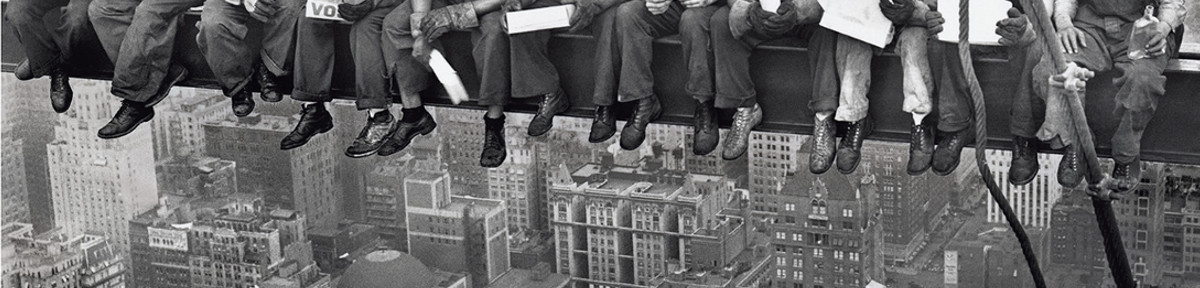

El desarrollo económico de un país suele llevar aparejada la transformación de su sistema productivo desde la agricultura a la industria, y desde esta a los servicios. Hoy en día más de dos tercios del PIB y del empleo de los países desarrollados es generado por el sector servicios. Sin embargo, curiosamente, cuando se piensa en el comercio mundial se sigue pensando más en términos de bienes que de servicios. El presidente Trump no está obsesionado con la balanza de bienes y servicios, sino con el déficit comercial bilateral con China, México o Canadá, y cuando muchos ciudadanos se imaginan un acuerdo comercial (NAFTA, TTIP, TPP) suelen identificarlo –aunque no sea así– con bienes, industrias y aranceles.

Alguien podría pensar que es una cuestión puramente cuantitativa: en 2016 el comercio mundial de servicios ascendió a 4,7 billones de dólares, mientras que las exportaciones de bienes ascendieron a 15,46 billones. Pero lo que no todo el mundo sabe es que tras estas cifras se esconde una realidad diferente, en la que los servicios tienen una importancia mucho mayor de la que reflejan las estadísticas.

Leer más →