El reciente surgimiento de los populismos a ambos lados del espectro político (y a ambas costas del Atlántico) refleja en cierta medida la crisis ideológica de las corrientes políticas del siglo XXI. Tras un fin de siglo XX convulso que asistió a la caída del muro de Berlín, el desmoronamiento de la URSS, la expansión económica de China y un fuerte impulso de la globalización espoleada por las tecnologías de la información y las comunicaciones, la primera década de este siglo no trajo un período de prosperidad, sino una gran recesión que ha puesto en evidencia las limitaciones del Estado-nación para mantener la estabilidad, el pleno empleo y el Estado del bienestar en un mundo globalizado. En los países del área euro, la renuncia adicional al tipo de cambio como herramienta de estabilización favoreció una crisis y un ajuste aún más duros, de los que aún se está recuperando.

No es de extrañar, por tanto, que muchos se pregunten si, con el euro y la globalización, un Estado social –entendido como aquel que, basado en la economía de mercado, garantice la libertad individual y proporcione un mínimo nivel de estabilización, de cobertura de necesidades y de igualdad de oportunidades– sigue siendo viable a nivel nacional. Es decir, en un mundo de economías interconectadas donde la globalización y los cambios tecnológicos y demográficos todo lo permean, ¿es posible un Estado moderno que haga frente en solitario a los grandes problemas económicos y sociales, o sólo puede plantearse a nivel supranacional?

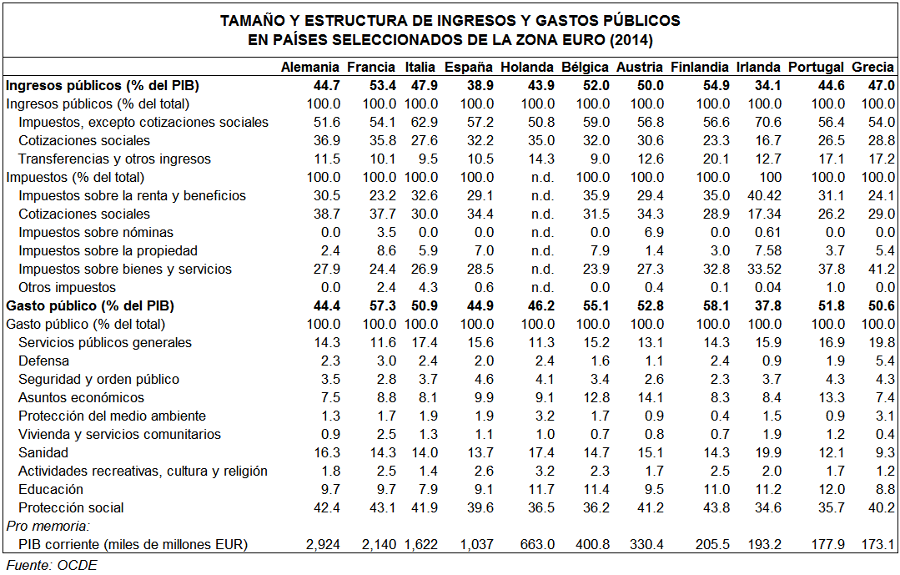

Ante esta cuestión algunos han planteado la posibilidad de reconducir el proceso globalizador y recuperar capacidad de acción a nivel nacional. A favor de esta idea jugaría el hecho de que, en una Europa que ha puesto muchas competencias en común y renunciado a muchas políticas nacionales, la esencia de aquellas en las que se basa el Estado social –principalmente la política fiscal (base de la recaudación que sostiene el gasto en educación, sanidad y pensiones) y la regulación laboral– siguen en manos de los Estados nacionales. La prueba de que existen diferencias en las preferencias políticas por un Estado social más o menos ambicioso se reflejan muy bien en los distintos niveles de ingresos y gastos en porcentaje del PIB en los países miembros del euro.

Pero quizás es importante analizar cuáles son los problemas económicos y sociales a los que se enfrenta la Europa actual y en qué medida se podrían solucionar con un Estado-nación o se resolverían mejor con una mayor integración fiscal y política.

El primero de los grandes retos sería la necesidad de que las ventajas de la globalización se extiendan a todos, o de que sus costes se amortigüen. La globalización, al igual que la robotización, son consecuencias de la modernidad, y como tales suponen al tiempo oportunidades y riesgos, pero no de forma simétrica: su desarrollo puede ser beneficioso o perjudicial, pero su rechazo sólo puede ser perjudicial. En los últimos tiempos la globalización ha contribuido a reducir la desigualdad mundial –especialmente por el surgimiento de una pujante clase media en China o India–, pero, al mismo tiempo, en el ámbito nacional las desigualdades han aumentado. Hay pues ganadores y perdedores, pero muchos de los problemas sociales no son sino el reflejo de la inacción de los gobernantes ante el cambio.

Por un lado, son los Estados –con sus políticas sociales y redistributivas– los responsables de amortiguar a los perjudicados por la globalización, o de facilitar su adaptación, permitiendo al tiempo que el país se beneficie en su conjunto. Es fácil culpar a terceros (Bruselas, Berlín…) de decisiones impopulares cuando a menudo los gobiernos –y a veces los agentes sociales– no han sido capaces de acordar reformas o estrategias a largo plazo de educación, de fomento de la productividad, o de modernización de las relaciones laborales –más preocupados por proteger industrias o trabajos que proteger la competitividad o a los propios trabajadores–.

Ahora bien, es muy probable también que la próxima fase de globalización –inducida por la robotización– haga que nadie escape a sus efectos, ni siquiera los trabajadores cualificados en el sector servicios. De este modo, cabría la posibilidad de que ya no hubiera ganadores y perdedores en todos los países, y que las compensaciones ya no pudieran plantearse a nivel estrictamente nacional, sino a nivel supranacional.

En segundo lugar, un Estado social requiere unos ingresos suficientes. Dada la excesiva imposición sobre el trabajo, y con independencia de una posible mejor estructuración del sistema fiscal a nivel nacional, parece claro que es necesario plantear una razonable imposición sobre el capital y la riqueza. Ahora bien, dada la movilidad del capital, una imposición efectiva del beneficio de las empresas multinacionales, de la riqueza o de los flujos financieros solo puede acometerse de forma eficiente –evitando tanto la elusión fiscal como el fraude favorecido por los paraísos fiscales– con una mayor integración fiscal.

En tercer lugar, un reparto equitativo de la carga fiscal que sufrague el Estado de bienestar ha de basarse necesariamente en una asignación eficiente de recursos por parte del mercado. Para ello el mercado ha de funcionar, y la garantía por parte del Estado de una competencia efectiva resulta crucial. Muchos de los problemas de asignación del mercado no se derivan, de hecho, de un mal funcionamiento del mercado, sino de su inexistencia –o la existencia de un capitalismo clientelar vinculado al poder político–. Una economía de mercado moderna que favorezca la predistribución no necesita estados mastodónticos ni grandes empresas públicas, pero sí estados ágiles y fuertes que garanticen el cumplimiento de la Ley; y reguladores efectivos, capaces de entender la complejidad de la economía y de promulgar reglamentaciones que no distorsionen en exceso, pero que protejan a los consumidores y eviten el poder de mercado de las grandes empresas. A partir de los años 80 la desregulación, especialmente la financiera, generó muchos problemas que aún no se han resuelto. Porque la corrección de los evidentes “fallos del Estado” no pasa por desentenderse de los fallos de mercado: la solución a una mala regulación no es la desregulación, sino una buena regulación. Ahora bien, en un mundo y unos mercados globalizados, la defensa de una competencia efectiva y una regulación eficiente sólo se puede acometer en el marco en el que operan las grandes empresas, es decir, por lo menos a nivel europeo.

En cuarto lugar, el Estado del bienestar requiere políticas de estabilización operativas que impidan que una fuerte recesión arriesgue la sostenibilidad del sistema. El problema es que, tras la Gran Recesión, nos enfrentamos actualmente a una grave limitación funcional de dichas políticas: si se produjera una nueva crisis –y abandonado el tipo de cambio en la zona euro– los tipos de interés ya no podrían rebajarse más ni el elevado endeudamiento daría margen a una política fiscal contracíclica. Cualquier solución en este sentido pasaría por una consideración de la deuda o de los subsidios de desempleo a nivel europeo, lo que requerirá una profundización del proceso de integración.

En quinto lugar, el envejecimiento de la población –hasta su previsible estancamiento a finales de este siglo, y más acusado en Europa– también pondrá a prueba la sostenibilidad del Estado del bienestar. La vieja Europa requerirá indefectiblemente una política de inmigración seria y necesariamente conjunta, como solo puede ser en una zona con libre circulación de personas.

Finalmente, la lucha contra el cambio climático y la reforma del modelo energético es otro de los grandes problemas cuya solución es impensable en el ámbito de los Estados individuales.

Por supuesto, no es imposible que algunos de estos retos puedan acometerse a nivel nacional, pero hay un grave problema: no queda mucho tiempo. Hoy en Europa el populismo puede haber sufrido un par de embates, pero sigue vivo y aguarda pacientemente su oportunidad. Un nuevo fracaso de la estrategia europea podría terminar siendo el fracaso de la propia democracia.

Quien piense que la profundización en la integración fiscal y política no es democrática demuestra no entender el proceso mismo de la democracia representativa, que supone, en esencia, una cesión voluntaria de soberanía: del individuo a la comunidad, de esta a la nación y de esta última a las uniones supranacionales. Lo importante es que una Unión Europea moderna se revista de los mecanismos de control y de separación de poderes –que caracterizan a las auténticas democracias– en la toma de decisiones de Comisión, Consejo y BCE, con un Parlamento verdaderamente representativo. Pero decir que sólo la democracia a nivel local es democracia equivale a renunciar al concepto de interés general.

Hace casi cien años, el poeta francés André Bretón decía que la belleza sería convulsiva o no sería. Se refería entonces a la necesidad de renunciar a un arte conformista, volviendo a apelar a la belleza procedente de lo más hondo del espíritu. Hoy podemos decir que el nuevo contrato social que apele a lo más hondo del espíritu social de Europa –el espíritu creador del Estado del bienestar, defensor de la libertad del individuo en un marco social– sólo podrá tomar forma en un cuerpo europeo.

En colaboración con Agenda Pública, publicado el 1 de junio de 2017