Algunos analistas han atribuido la capacidad de España para asimilar la ola migratoria anterior a la crisis a la afinidad cultural y lingüística con los inmigrantes. Sin embargo, de acuerdo a los datos del INE, la primera comunidad inmigrante en España es la marroquí (con 769.000 personas empadronadas en España en enero de 2018) y la segunda es la rumana (673.000 personas). Así que tiene que haber otras razones que lo expliquen. Mi interpretación es que tiene que ver con la combinación de tres factores: la cultura política, las políticas públicas y una actitud ciudadana bastante abierta a la inmigración. La memoria de la emigración española de los años cincuenta y sesenta, junto con el rechazo a la xenofobia y a la exaltación de la identidad nacional en la formación de la cultura política de la democracia española habría alumbrado un entorno tolerante con la inmigración. Lo llamativo no es que esta actitud prevaleciera hasta 2007, sino que se haya mantenido durante los años duros de la crisis económica.

Joaquín Arango (2013) sostiene que la inmigración suponía para la cultura política española la oportunidad de afirmar los valores democráticos de igualdad, solidaridad y cosmopolitismo. En este marco se fue desarrollando una política de inmigración que trataba de combinar el control de fronteras con la integración y, más adelante, la cooperación al desarrollo con los países de origen. La Ley de Extranjería en el año 2000 concedió a los inmigrantes el derecho a las prestaciones sociales, incluida la asistencia sanitaria, incluso en aquellos casos en los que estuvieran en situación irregular (solo se requería como requisito el empadronamiento). La economía demandaba mano de obra y los flujos netos de entrada de inmigración comenzaban a acelerarse. Se llevaron a cabo además varios procesos de regularización de inmigrantes para aflorar la economía sumergida, siendo el más masivo y polémico de ellos el que se realizó en 2005.

Hasta 2008, la contribución de la llegada de inmigrantes al crecimiento de la economía facilitaba una primera integración a través del empleo y también del acceso a la vivienda y al consumo de bienes preferentes como la educación y la sanidad. No obstante, con la crisis se hicieron más patentes algunos de los desafíos que genera la inmigración, con efectos negativos para la población de menor renta; en el caso español, estos problemas eran más patentes en las grandes ciudades que habían acogido el grueso de los flujos de llegada de inmigrantes.

Un ejemplo muy claro es el sistema educativo: entre el curso 1996-97 y el curso 2007-08, los alumnos extranjeros en la educación no universitaria se multiplicaron por más de diez, pasando de 63.000 a 695.000. Aunque esta llegada coincidió con un descenso en el número de alumnos nativos, el choque sobre el sistema que supuso el cambio en la composición es considerable, sobre todo atendiendo al menor nivel socio-cultural y las necesidades de atención especial por razones lingüísticas o de adaptación. Así, en Madrid, Cataluña, Baleares, Rioja o Andalucía los alumnos extranjeros pasaron a representar entre el 15 y el 20% del total del alumnado.

El fenómeno inmigratorio alteró el equilibrio entre la escuela concertada y la escuela pública, dado que fue esta última la que escolarizó a la gran mayoría de los alumnos extranjeros. Así, el porcentaje de extranjeros en el sistema público subió diez puntos durante la década citada (hasta el 83%), mientras que el porcentaje de nativos en la escuela pública bajó casi cuatro puntos (hasta el 65,9%). En muchos barrios de los núcleos urbanos de las comunidades autónomas con mayor inmigración los centros públicos llegaron a porcentajes muy elevados de población inmigrante.

Según diversos estudios, la segregación del alumnado inmigrante en la red pública no afecta al rendimiento de los alumnos nativos, pero sí al de los propios inmigrantes, que rinden mejor cuando comparten clase con más alumnos cuyos padres tienen un nivel sociocultural superior. La desventaja en cuanto a resultados educativos de los alumnos inmigrantes se reduce de manera considerable en la segunda generación.

En cualquier caso, el ejemplo de la educación muestra que la inmigración aumenta los requerimientos sobre el funcionamiento de los servicios públicos y requiere de la adopción de políticas adecuadas en recursos y en diseño para mantener la calidad y para facilitar la integración. En la mayoría de los casos se trata de actuaciones micro, adaptadas a las características y necesidades de poblaciones, barrios o situaciones concretos.

La educación ha sido una de las áreas prioritarias de los planes de integración de los inmigrantes que han aprobado las Comunidades Autónomas, en particular aquellas con mayor porcentaje de población inmigrante como Cataluña (pionera, dado que el primer plan data de 1993), Madrid, Andalucía, Valencia y Murcia. La mayoría de estos planes contempla la integración como un proceso bidireccional de adaptación entre el inmigrante y la sociedad española en la que las dos partes tienen que esforzarse. Las otras áreas de actuación de estos planes son sanidad, servicios sociales, vivienda y cultura. En muchas ocasiones, estas actuaciones no han contado con presupuestos diferenciados, aunque según la evaluación de un estudio de la Fundación BBVA (Iglesias de Ussel, 2010), la consignación de fondos específicos no es un requisito para que los planes sean eficaces.

El último nivel de acción de las políticas públicas ha sido el municipal, con especial atención en este caso a los servicios sociales y al acceso a los servicios de vivienda. Aquí es donde de manera más directa las políticas públicas interactúan con la acción de la sociedad civil a través de asociaciones y fundaciones, que en muchas ocasiones acceden a subvenciones con fondos nacionales y europeos. En algunos casos, como por ejemplo en Barcelona, la política municipal ha estado inspirada por el enfoque de interculturalidad, que se asienta en los principios de igualdad, interacción positiva y reconocimiento de la diversidad, y que enlaza con una iniciativa del Consejo de Europa sobre interculturalidad y ciudades.

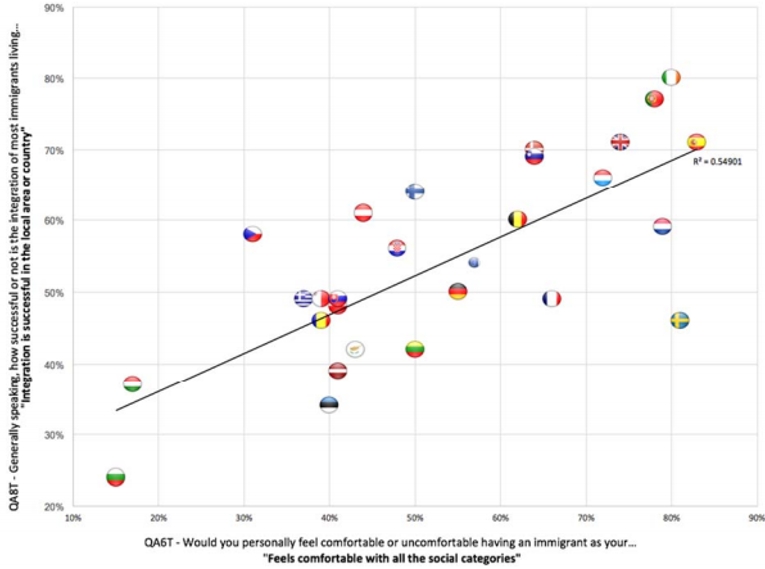

Las actitudes ante la inmigración, expresadas en encuestas, muestran una opinión relativamente más positiva y abierta que la de la mayoría de los países europeos. El siguiente gráfico, del Eurobarómetro sobre inmigración 2017, es ilustrativo, porque España es el país donde mayor es el porcentaje de respuesta afirmativo a la pregunta sobre la interacción con inmigrantes y está entre los más elevados en la pregunta sobre éxito en la integración de los inmigrantes.

Pero las opiniones cambian. En 2006, durante la crisis de los cayucos, la preocupación por la inmigración superó al terrorismo; y aunque en el barómetro del CIS más reciente está en sexto lugar en la escala de preocupaciones (12,5% de los encuestados lo colocan entre los tres primeros problemas del país), ha subido cuatro puntos respecto al anterior. No serán ajenos a este repunte ni la campaña de las elecciones andaluzas ni el aumento notable en la inmigración irregular que se registró en 2018 (64.298 personas frente a 27.834 en 2017), en el que el cierre de las rutas de acceso a Europa por el Mediterráneo Oriental e Italia volvió a aumentar la presión sobre la frontera española.

Frente al ascenso de partidos políticos xenófobos y nativistas, hay que reaccionar. Pero no hay razón para endurecer ni el mensaje ni la política frente a la inmigración, como torpemente nos recomienda Hillary Clinton. Hay que defender que la inmigración nos enriquece, no sólo materialmente sino como sociedad; y que es posible integrar a los que llegan, incluso cuando lo hacen en gran número y en poco tiempo. Alemania lo está logrando con los refugiados que llegaron en 2015; y España lo ha hecho en condiciones muy adversas.

Cuando los dos países anglosajones que tradicionalmente han liderado la acogida de inmigrantes se repliegan y en la UE varios gobiernos se deslizan hacia la xenofobia, urge ahondar la vía abierta con el Pacto Mundial por una Migración Segura, Ordenada y Regular, un primer paso para crear un marco multilateral que, como señala Gonzalo Fanjul, podría llegar a cristalizar en un derecho a la protección y a la prosperidad independientemente de donde se haya nacido.

La mejor manera de vencer las pulsiones xenófobas es adoptar políticas más decididas y eficaces para garantizar a los menos afortunados la igualdad de oportunidades, incluyendo a los inmigrantes, pero también a quienes tienen menores niveles de educación y de renta: infancia, educación sin segregación, políticas activas de empleo y formación, vivienda… El Estado de bienestar y la inmigración pueden y deben ser complementarios.