En 1687 el matemático inglés Isaac Newton publicó un libro en el que demostraba que los cuerpos celestes se atraían entre ellos con una fuerza que era tanto mayor cuanto mayor era su masa y menor la distancia que los separaba. La bautizó como Ley de la Gravedad y estuvo vigente muchos siglos, pero fallaba al explicar algunos fenómenos. Tuvo que ser otro genio como Einstein el que, ya entrado el siglo XX, demostrara que la gravedad no era realmente una fuerza intrínseca a los propios cuerpos, sino el efecto que la masa de estos producía en la curvatura del espacio-tiempo –al igual que una pesada bola de acero depositada en el centro de una red consigue hundirla y hace que otras bolas menores que se depositen después sobre esa misma red se precipiten hacia ella–.

De forma similar, en 1962 el economista holandés Jan Tinbergen observó un curioso fenómeno: que el comercio entre dos países era tanto mayor cuanto más grandes eran los países y menor la distancia que los separaba. Lo denominó Ley de Gravedad del Comercio Internacional, y su fórmula –al igual que la de Newton– obtuvo precisos resultados empíricos, pero no consiguió hallar una justificación teórica completa. En cualquier caso, puso de manifiesto que –a diferencia de lo que predecían los modelos tradicionales– los flujos comerciales no se basaban tanto en las diferencias entre países como en sus semejanzas, y tendían a concentrarse entre países ricos y en grandes bloques geográficos como la Unión Europea, ASEAN, MERCOSUR o NAFTA.

Una de las explicaciones a la que más se recurrió fue la existencia de costes de transporte: los países cercanos comercian más entre sí porque así minimizan sus costes de transporte. Ahora bien, en el mundo moderno, en el que las infraestructuras de transportes y telecomunicaciones han contribuido a reducir considerablemente dichos costes, existe la tentación de pensar que la distancia ya no es importante, ni supone límite alguno al comercio.

A esa idea parece haberse aferrado el Gobierno británico cuando pretende, con el Brexit, desafiar la Ley de la Gravedad de su comercio con la vecina Unión Europea y sustituirlo por el comercio con otros países mucho más lejanos, con los que negociaría acuerdos preferenciales muy beneficiosos.

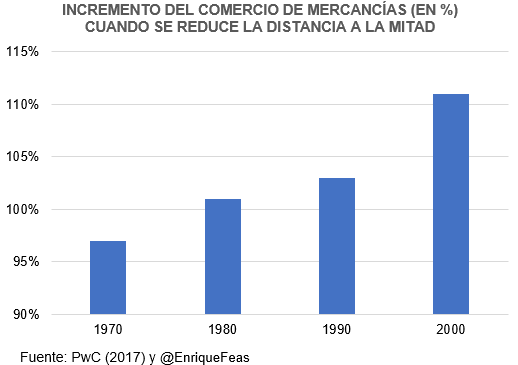

Pero los datos no avalan esta esperanza. En un reciente análisis, la consultora PwC revisó todos los estudios empíricos disponibles que relacionaban comercio de mercancías y distancia en el período 1870-2010 y llegó a la conclusión de que la distancia no solo sigue siendo un factor fundamental para el comercio –de media, cuando se dobla la distancia entre dos países, su comercio bilateral se reduce a la mitad–, sino que además resulta cada vez más importante: pese a la caída de los costes de transporte, la cercanía geográfica explica una parte mayor del crecimiento del comercio en los años 2000 que en los años 70 (ver gráfico).

Los autores, además, comprobaron que los resultados se mantenían si se eliminaban los efectos de los acuerdos preferenciales regionales.

¿Cuál puede ser entonces la explicación de la importancia creciente de la cercanía geográfica sobre el comercio? Una de las más razonables está ligada al cambio del modo de producción internacional impulsado desde los años 90, centrado ahora en las cadenas de valor: los productos ya no se fabrican íntegramente en un solo país, sino que se dividen en componentes que se producen allí donde resulta más eficiente hacerlo. Así, por ejemplo, BMW produce un molde de cigüeñal en Francia que envía después al Reino Unido a la planta de Warwickshire, donde se perfora; el cigüeñal perforado cruza de nuevo el Canal y se envía a Múnich, donde se incorpora en el motor; el motor regresa entonces al Reino Unido, donde se ensambla en el vehículo fabricado en la planta de Oxford. En total, tres travesías del Canal, a los que se sumará una cuarta si el automóvil se vende en el extranjero.

Resulta claro por qué un proceso como el anteriormente expuesto favorece la concentración geográfica. Por un lado, incrementa el tráfico de bienes intermedios, que suelen ser más sensibles a cambios en costes que los bienes finales. Por otro lado, la eficiencia de los procesos productivos requiere tiempos muy ajustados, imposibles de obtener en distancias largas –imagínense el proceso anterior llevado a cabo entre continentes distintos y con fronteras–. Además, el riesgo de trasladar mercancías a lugares lejanos hace preferible la producción local siguiendo unas determinadas instrucciones del fabricante –la mayor parte de los componentes destinados a un mercado regional determinado terminan produciéndose en dicha región–. Finalmente, la eficiencia de la producción internacional tiene unos límites humanos, derivados de los costes de coordinación: existe un límite al número de países que un directivo puede recorrer coordinando actividades.

Todo ello explica que los procesos productivos no hayan terminado dispersándose de forma homogénea, sino concentrándose en torno a ciertas regiones o “factorías” mundiales, (China, Corea, India, Indonesia y Tailandia en Asia; Polonia en Europa; o México en Norteamérica). Concentración que se verá además reforzada por algunos cambios tecnológicos recientes, como la impresión en 3D –el cigüeñal perforado terminará imprimiéndose en 3D allí donde se ensamble el motor–.

Este análisis del comercio de mercancías es necesario complementarlo con el del comercio de servicios, que suponen ya más del 23% del comercio mundial (en el caso del Reino Unido, más de un 40% de su comercio y más del 80% de su PIB). En este sentido, algunos han sugerido que, al no estar los servicios sujetos al movimiento de bienes en frontera, la facilidad actual para mover personas e ideas permitiría reducir la importancia de la distancia.

Aquí la evidencia hasta el momento es menos concluyente, y unos estudios apuntan a que podrían estar menos sujetos a las fuerzas de la gravedad, y otros que más sujetos. Sin embargo, hay que tener en cuenta tres factores que refuerzan la importancia de la cercanía en la prestación internacional de servicios: la importancia de la confianza y el factor humano (a la gente le gusta ver en persona a su abogado); la importancia de la diferencia horaria (a nadie le gusta esperar a que su abogado de la otra parte del mundo se despierte para responderle un correo electrónico); y el estrecho vínculo que existe entre servicios e inversiones y entre bienes y servicios (incluidos los incorporados en los bienes, como el software integrado en un teléfono móvil exportado, en lo que se conoce como Modo 5 de prestación de servicios).

Así pues, es posible que, tras el Brexit, el Reino Unido quiera promover los intercambios con mercados grandes y de fuerte demanda, como China, India, Indonesia o Australia. Pero estos mercados son todos lejanos, y pensar que podrá vencer la Ley de la Gravedad y orbitar en torno a ellos venciendo la fuerza de la Unión Europea –con quien mantiene la mayoría de sus cadenas de valor– parece un poco ilusorio. No es extraño que una encuesta muestre que casi dos tercios de las empresas europeas se planteen mover su cadena de producción fuera del Reino Unido tras el Brexit.

A menos que otro genio británico descubra la curvatura del espacio-tiempo comercial y consiga alterarla, o que un osado político logre regresar al momento anterior al referéndum del Brexit y deshacerlo –para lo cual tendría que negociar a una velocidad superior a la de la luz–, lo normal es pensar que la salida de la Unión supondrá para el Reino Unido un fuerte coste en término de comercio y procesos industriales perdidos. Y con ellos, numerosas empresas y empleos que, víctimas de la inexorable Ley de la Gravedad del Comercio, caerán por su propio peso.

Este artículo fue publicado originalmente en vozpopuli.com (ver artículo)

![]()