En Alicia en el País de las Maravillas, un libro publicado en 1865 por el escritor y matemático inglés Charles Dodgson –más conocido por su seudónimo de Lewis Carroll– y que está lleno de juegos lógicos, hay un pasaje en el que Alicia se encuentra en una encrucijada con el gato de Cheshire y le pregunta qué camino debe tomar. El gato, sonriendo desde lo alto de un árbol, le responde: “eso depende en gran medida de adónde quieras llegar”.

Una conversación circular parecida fue la que mantuvieron recientemente Theresa May y Angela Merkel –según relató esta última en un encuentro discreto con periodistas durante el Foro de Davos–. Al parecer, cada vez que la canciller alemana le preguntaba qué quería, May se limitaba a responder “¿qué es lo que me ofreces?”, en un bucle infinito.

En el fondo lo que ocurre es que Theresa May, como Alicia, se encuentra en una encrucijada de la que no sabe cómo salir. El conejo presuroso de Cameron la arrastró a través del agujero del referéndum y desapareció, y ahora se ve sola e incapaz de desenvolverse en el supuesto País de las Maravillas que iba a ser el Brexit. El negociador jefe de la Unión Europea, Michel Barnier, insiste en que lo importante es tomar una decisión cuanto antes para poder seguir avanzando. Pero la primera ministra británica, sin embargo, no sabe qué camino tomar.

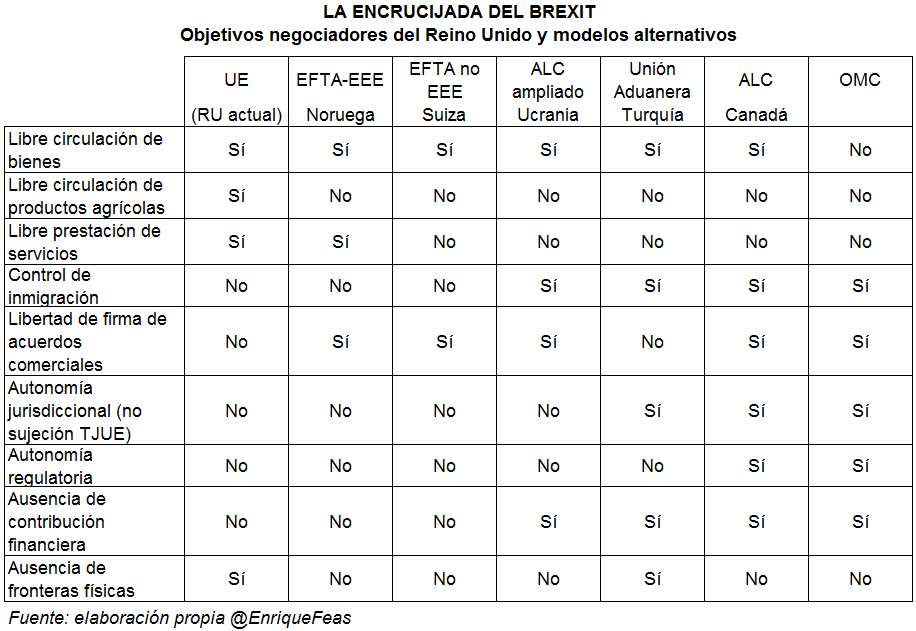

El camino menos traumático en términos de costes de ajuste sería permanecer en el mercado interior único, con un acuerdo como el del Espacio Económico Europeo que la UE mantiene con algunos miembros de la EFTA como Noruega. La ventaja sería que tanto mercancías como servicios circularían libremente –aunque sujetos a inspección en frontera y complejas reglas de origen– y el Reino Unido sería libre de negociar otros acuerdos comerciales. Sin embargo, tendría que aceptar la libre circulación de trabajadores, sujetarse a la jurisdicción del tribunal de la EFTA –distinto del Tribunal de Justicia de la UE, pero muy vinculado a su jurisprudencia–, y hacer contribuciones financieras a Bruselas, con lo que se rebasarían varias líneas rojas prometidas por el Brexit. Existiría, como variedad posible, un acuerdo más a la carta como el establecido con Suiza –que no forma parte del Espacio Económico Europeo ni tiene acceso pleno al mercado único–, con provisiones sectoriales específicas, pero aun así el Reino Unido estaría obligado a aceptar inmigración, contribuciones financieras e imposiciones regulatorias. Además, en ninguno de los casos la libre circulación de mercancías incluiría los productos agrícolas ni pesqueros –el 73% de las exportaciones de verduras británicas y el 64% de las pesqueras van a la Unión Europea–.

En el otro extremo –y en ausencia de acuerdo– estaría el camino hacia un Brexit duro, es decir, una salida sin contemplaciones del marco europeo y la asunción de un comercio de bienes y servicios en las mismas condiciones que tendría cualquier país miembro de la Organización Mundial de Comercio carente de un acuerdo preferencial con la Unión Europea. La aceptación de las condiciones OMC tendría la indudable ventaja de la libertad, al quedar el Reino Unido eximido de cualquier yugo legal o reglamentario con Europa, pero hasta los estudios internos del gobierno británico –los que no quieren publicar– reconocen abiertamente que el coste de esa libertad sería enorme en términos de ruptura de procesos productivos, salida de empresas –obligadas a permanecer en el marco europeo para sobrevivir– y caída del PIB y del empleo. Los aranceles serían altos en algunos bienes y existirían numerosas barreras regulatorias para muchos bienes y servicios, lo que afectaría especialmente a los sectores del automóvil, agroalimentario, farmacéutico y de servicios financieros.

Existen varios caminos intermedios, pero ninguno sin inconvenientes. Un Acuerdo de Libre Comercio amplio como el de Canadá permitiría el libre comercio de bienes –salvo algunos agrícolas– y muchos sectores de servicios y evitaría la sujeción a la jurisdicción europea, pero la ausencia de un marco regulatorio común dificultaría enormemente el tráfico de bienes sometidos a regulación técnica o de seguridad, como los de los sectores agroalimentario o el del automóvil. La ampliación de un acuerdo de este tipo con elementos regulatorios mediante un Acuerdo de Libre Comercio amplio y profundo como el que existe con Ucrania tampoco evitaría la exigencia de fronteras ni la sujeción a la jurisdicción europea. Por otra parte, ninguna de estas soluciones supone una plena libertad de prestación de servicios, lo que perjudica al Reino Unido, que genera con ellos un 80% de su PIB.

Tampoco dichos acuerdos permitirían eliminar las fronteras en el movimiento de bienes con países colindantes (en el caso del Reino Unido, la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda). Para ello se requiere no solo la libre circulación de mercancías, sino la existencia de un arancel exterior común –para evitar que, en ausencia de control, los bienes entren todos por el país con menor arancel– dentro de un acuerdo de Unión Aduanera como el que existe con Turquía; acuerdo que, sin embargo, no incluye productos agrícolas –que siguen sujetos a control en frontera– ni servicios, aparte de que supone la pérdida de la autonomía de la política comercial y exige una fuerte armonización de regulaciones técnicas.

Así pues, no hay escenario ideal: la libertad para negociar acuerdos comerciales o para establecer una regulación técnica propia es incompatible con la eliminación del control de bienes en frontera; la libre prestación de servicios –como los financieros– es incompatible con férreos controles a la inmigración de trabajadores. Si el Reino Unido quiere un mercado único con una unión aduanera, tendrá que aceptar la armonización técnica y la libre circulación de personas de las que abomina –y eso ya lo tiene: se llama Unión Europea–. La libertad tiene un coste: como dicen los ingleses, no puedes comerte el pastel y pretender conservarlo; o, como dicen los españoles, no se puede soplar y sorber al mismo tiempo.

Theresa May no puede seguir adelante sin saber hacia dónde va. Ha de decidir si quiere renunciar a algunas de sus líneas rojas a cambio de una transición más suave, o si quiere recuperar el control perdiendo cualquier privilegio y asumiendo fuertes costes de ajuste. Existe un camino en forma de período transitorio, pero que lleva a una encrucijada idéntica dentro de un tiempo: tan solo supone posponer una decisión inevitable.

Por supuesto, siempre tiene una opción: volver hacia atrás y, cual conejo con chistera, intentar salir por el agujero de un segundo referéndum. Claro que ahí corre el peligro de encontrarse por el camino a la Reina de Corazones, jaleada por un ejército de naipes “tories”, al grito de “¡Que le corten la cabeza!”.

Mientras tanto, el tiempo corre en su contra. Angela Merkel fue bastante más diplomática que el gato de Cheshire, quien, al escuchar la respuesta dubitativa de Alicia sobre su destino final (“No me importa demasiado”), le replicó con la lógica aplastante de Lewis Carroll para todo aquél que no sabe adónde va: “Entonces da igual el camino que tomes”.

Este artículo fue publicado originalmente en vozpopuli.com (ver artículo original)

![]()

Hola!

Podria ser esta situación en el plano de la teoria de estrategia un gran y complejo «dilema del prisionero»?

Buen articulo, Saludos!