En 1981 los psicólogos Kahneman y Tversky seleccionaron a dos grupos y les plantearon el siguiente problema: “imaginen que Estados Unidos se está preparando para un brote de una rara enfermedad asiática que se espera que mate a 600 personas, y que se han propuesto dos programas alternativos para combatirla”. A partir de esta premisa, a un primer grupo se le dio a elegir entre el Programa A, con el que se salvarían 200 personas, y el B, con el que habría 1/3 de probabilidades de salvar a 600 personas y 2/3 de que no se salvara nadie. Al segundo grupo se le planteó la disyuntiva entre el programa C, con el que morirían 400 personas, y el D, con el que habría 1/3 de probabilidades de que no muriera nadie y 2/3 de que murieran 600 personas.

Es fácil comprobar que A es idéntico a C, y que B es idéntico a D, pero planteados de forma distinta. Pues bien, lo curioso es que la forma de plantear las preguntas hizo que las decisiones de los dos grupos fueran totalmente dispares: cuando la alternativa se planteaba en términos de vidas salvadas, un 72 por ciento de los participantes prefería A (es decir, C); pero cuando se planteaba en términos de muertes esperadas, un 78 por ciento de los participantes eligió la apuesta D (es decir, B). Nuestro cerebro tiene un sesgo hacia los términos asociados con imágenes positivas: “salvar” suena mejor que “morir”, aunque los números sean idénticos.

A este sesgo cognitivo se le denomina efecto encuadre (framing effect), y nos recuerda que, por muy racionales que nos creamos, la forma de plantear preguntas o describir situaciones tiene efectos muy distintos sobre nosotros en función de la terminología utilizada. Este sesgo, junto con el sesgo de aquiescencia (acquiescence bias) o tendencia a estar de acuerdo o responder que sí a las preguntas que se proponen (o a evitar una respuesta negativa –un sesgo muy presente en algunas sociedades latinoamericanas y del sudeste asiático–), nos debería alertar ante el peligro de interpretar encuestas o proponer referendos a la ligera, así como de dejar que una determinada terminología invada un debate.

Así, en el caso del referéndum del Brexit, el gobierno de Cameron propuso inicialmente la siguiente pregunta: “¿Debería el Reino Unido seguir siendo miembro de la Unión Europea?”. Tim Shipman cuenta en su interesante libro All Out War (“Guerra total”) cómo entonces el diputado conservador pro-Brexit Steve Baker exigió que la pregunta no se planteara en términos de “sí/no”, para evitar que –por el efecto encuadre y el sesgo de aquiescencia– se beneficiara a los defensores del sí –en este caso, el Gobierno–. Al final la Comisión Electoral obligó a que la pregunta fuera “¿Debería el Reino Unido seguir siendo miembro de la Unión Europea o abandonar la Unión Europea?”.

Además, los partidarios del Brexit han sabido dominar la terminología: se autodenominan “Brexiteers”, que suena a “musketeers” (los mosqueteros, personajes heroicos), mientras que llaman “remoaners” a los defensores de permanecer en la UE, que mezcla los términos “remain” (permanecer) y “moan” (ser un quejica). Lo malo es que han conseguido que el término “Brexiteer” se recoja a menudo incluso en la prensa contraria al Brexit. Quizás el debate no debería ser entre “Brexiteros” y “quedicas”, sino entre “Brexitéricos” y “resistentes”

En el caso de Cataluña, la habilidad comunicadora de los defensores de la independencia les ha permitido apropiarse de la terminología del debate: los términos “democracia” y “votar”, con connotaciones claramente positivas, presiden el discurso oficial, y rara vez hablan de desafío legal o de desobediencia. Adicionalmente, han sustituido cualquier mención al derecho de autodeterminación por otra expresión con connotaciones mucho más positivas: el denominado “derecho a decidir”, concepto que proviene del Derecho Romano Privado y que tiene que ver con el régimen de tutela, no con la independencia territorial. El motivo es claro: aparte de que el derecho de autodeterminación está claramente limitado en derecho internacional a colonias, y no a regiones de Estados democráticos, siempre es más difícil negarle a alguien el “derecho a decidir” que el “derecho a autodeterminarse”.

Asimismo, conviene tener presente los sesgos cognitivos al evaluar la voluntad de independencia expresada en las encuestas –ya no digamos en potenciales referendos–, pues la formulación de la pregunta puede tener mucha más importancia de lo que parece. Preguntar “¿Desea usted que Cataluña sea un estado independiente?” puede parecer igual que “¿Desea usted que Cataluña se segregue de España?” o “¿Desea usted que Cataluña deje de formar parte de España?”, pero la reacción del votante medio puede ser distinta. Ya no digamos si se añade información adicional relevante, como “¿Desea usted que Cataluña deje de formar parte de España, y por tanto de la Unión Europea?”.

El efecto encuadre también se manifiesta en el ámbito de las actitudes frente a la globalización y el proteccionismo, Así, un reciente estudio de la Fundación Bertelsmann Stifftung recoge una encuesta internacional sobre actitudes ante el comercio y la globalización en la que encuentra, por ejemplo, que ante la pregunta “¿En términos generales, cree que la globalización es una fuerza buena o mala para el mundo?”, un 54 por ciento responde que “buena”, mientras que ante la pregunta “¿Debería su país protegerse más contra los competidores extranjeros”, un 70 por ciento responde que sí. Parece contradictorio, hasta que reparamos en el efecto encuadre y la terminología empleada: hay un sesgo favorable hacia el término “bueno” y hacia el verbo “proteger”, y negativo hacia los términos “malo” y “competidor”. Imaginen ahora que la segunda pregunta fuera “¿Debería su país dificultar la importación de productos extranjeros?” o “¿Debería aumentarse el precio de importación de los productos extranjeros?”. Quizás entonces el resultado fuera distinto.

Como ya mencionábamos en otro artículo, la constatación de sesgos cognitivos no implica necesariamente que todo el mundo sea manipulable o que los resultados sean siempre sustancialmente distintos. Pero sí son lo suficientemente importantes como para prevenirnos frente a las supuestas bondades de la democracia directa y frente a votaciones que, por un escaso margen –como en el caso del Brexit–, son capaces de cambiar el destino de varias generaciones. Tomar decisiones nunca es fácil, y menos sobre cuestiones complejas que tienen múltiples implicaciones colaterales.

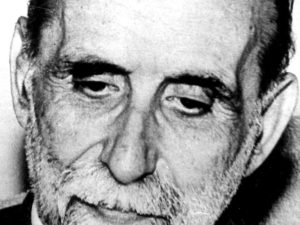

El poeta Juan Ramón Jiménez expresó de forma clara en uno de sus versos de Eternidades –en su etapa de “poesía desnuda” o desprovista de cualquier artificio o adorno innecesario– la necesidad de buscar la máxima precisión en el lenguaje: “¡Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas!”. Quizás ya intuía el peligro de políticos sin escrúpulos que conocen el poder de la manipulación discursiva en un mundo de sesgos cognitivos.

Este artículo fue publicado originalmente en vozpopuli.com (ver artículo original)

![]()